经济学中的供需关系概述

在经济学中,供需关系是研究市场上商品与服务交易的基础原理之一。供给和需求是市场价格形成的核心因素,二者的相互作用决定了商品的价格水平和交易量。简而言之,供给指的是生产者在不同价格水平下愿意提供的商品数量,而需求则是消费者在不同价格水平下愿意购买的商品数量。本文将详细介绍供需关系的定义、影响因素及其在市场中的作用。

供给与需求的基本概念

供给是生产者或卖方在特定价格下愿意提供的商品数量。通常情况下,当商品价格上升时,供给量也会增加,这是因为生产者能够通过高价格获取更多的利润。相反,需求则是消费者在不同价格水平下愿意购买的商品数量。需求通常呈现出价格和数量之间的反向关系,即价格越高,消费者购买的数量越少。

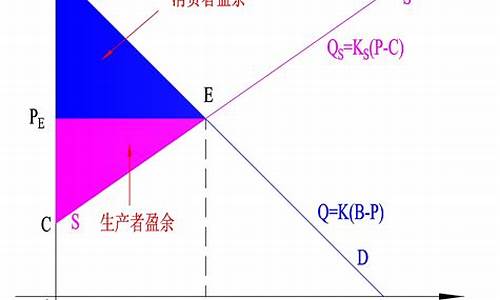

供需关系的平衡与价格机制

在市场中,供给和需求的交点被称为市场均衡点。在此点上,供给量和需求量相等,市场价格也达到了平衡价格。如果供给量大于需求量,则会出现价格下跌的趋势;而如果需求量大于供给量,价格则会上涨。价格机制起到了自动调节市场供需关系的作用,使得市场逐步向均衡状态靠拢。

供需关系的影响因素

供需关系不仅受到价格的影响,还受到许多其他因素的作用。例如,消费者的收入水平、消费者偏好的变化、生产技术进步等,都可能影响需求和供给的变化。此外,政府政策如税收、补贴等也可能对市场供需产生直接影响。

总结

总而言之,供需关系是市场经济中至关重要的基本理论,它决定了商品的价格和市场的稳定性。通过理解供需关系的动态变化,生产者和消费者可以更好地做出决策,优化资源配置,实现经济效益的最大化。在实际市场运作中,供需关系不断受到多种因素的影响,只有准确把握这些变化,才能适应市场经济的复杂环境。

标签: 经济学